“Eine Materialsammlung zu „Starfish Rules“, also: Sekundärliteratur.

Enthält ein Faksimile meiner damals an Verlage verschickten „Werbeseite“, einen ironischen Originalbeitrag von mir über „mein Leben als Boygroup“, sowie einige Texte anderer Autoren zu „Starfish Rules“, ist aber vor allem lohnend wegen der beiden Beiträge von Michael Scholz, von dem ansonsten leider fast nichts veröffentlicht wurde, weil er sich einfach nie etwas aus Veröffentlichungen gemacht hat.”

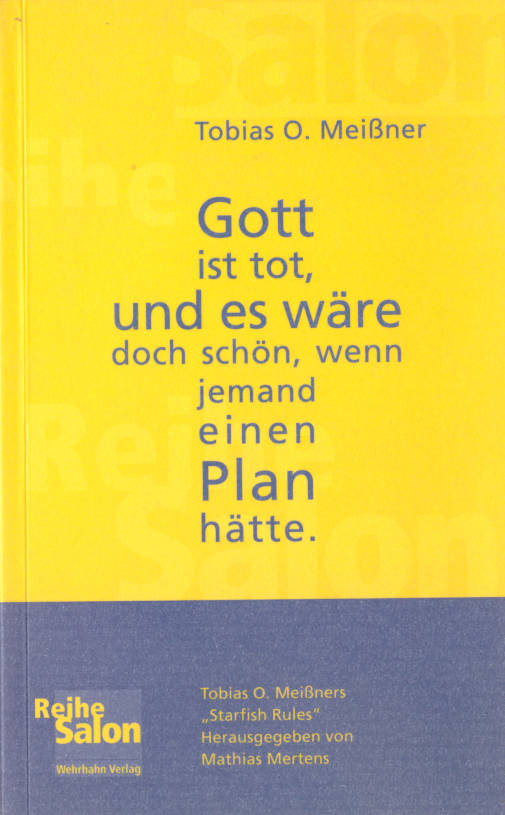

Tobias O. Meißner über „Gott ist tot …“

Worum geht’s?

Eigentlich sei Starfish Rules „ein Computerabsturz, der im letzten Moment aufgefangen wurde, jedoch Sekunden zu spät“, ein „Buchstaben-Irrgarten“, „ein Alptraum, aus dem man ungerne erwacht“, so urteilte zumindest die deutsche Presse im Frühjahr 1997 bei dessen Erscheinen. Sein Autor sympathisiert mit dieser Verbalpyrotechnik der Rezensenten, weil er weiß, dass sie „arme Schweine“ sind, die von diesem Text überfordert wurden.

Die Überforderung bestand aber weniger in literarischer Hermetik – das Buch ist ausdrücklich dem klassischen Storytelling verhaftet – sondern vielmehr in seinem ungenierten Rückgriff auf den Fundus der Populärkultur und seiner Verbindung von augenscheinlich klar differenzierten Bereichen aus Kultur und Geschichte.

Dieses Buch soll jene Überforderungen nahebringen . Tobias O. Meißner outet sich hier als Verächter des einzigen – weil dünnsten – Pynchon-Romans, den er gelesen hat. Gilles Deleuze findet sich in der für ihn unerwarteten Position, sehr einsichtige Bemerkungen zu dieser Art von Prosa zu machen. Michael Scholz, Mitstreiter im Deadline-Project, invadiert mit Fish, dem Bassisten und Hub Gerkin den Roman seines Freundes. Mathias Mertens gibt dem Ersten Grundsatz der Thermodynamik den Vorzug. Und mitten im Gewühl der Berliner Love-Parade denkt Uwe Pralle an die Leseräusche durch Meißners Apokalypse.

Erstmals erschienen im November 1998 im Wehrhahn-Verlag

Taschenbuch, 64 Seiten. Nur noch gebraucht erhältlich.

ISBN-10: 3932324528 | ISBN-13: 978-3932324529